Ricordo la schiena larga di mio nonno piantata sulla sua bicicletta, mentre pedalavo dietro di lui lungo la strada che collega Ariano ad Adria. Era una luminosa giornata estiva, senza nuvole e vento, di quelle che trasformano il Polesine in una terra immobile ed arroventata da un sole umido. Il calore del pomeriggio mi schiacciava i vestiti addosso, mentre sentivo le gambe indolenzirsi nel tentativo di non perdere terreno.

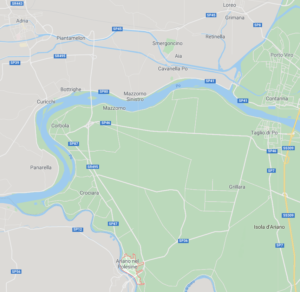

Avevo forse poco più di dieci anni e avevo deciso di ripercorrere con mio nonno il tragitto che faceva tutti i giorni, da ragazzo, per andare al liceo. Mi era sembrata una buona idea per stargli vicino mentre ritrovava il filo dei suoi ricordi. E per dimostrargli che anche io, pur se così giovane, potevo essere forte come il bersagliere che era stato lui. Inforcata la bicicletta ad Ariano nel Polesine, dove era nato, avevamo quindi cominciato a percorrere i quasi 18 chilometri che la separano da Adria, sede del liceo classico Bocchi che aveva frequentato. Circa un’ora di viaggio per andare e una per tornare dunque, che lui aveva fatto tutti i giorni per anni con ogni condizione atmosferica, dopo la sveglia all’alba. Se pioveva l’unica protezione era una povera mantellina a coprire schiena e libri: capelli e vestiti fradici non erano sufficienti per saltare le lezioni. Quelli si sarebbero asciugati in classe, sgocciolando freddi sul pavimento, le scarpe zuppe sistemate in un angolo contro il muro.

Fortunatamente per me, durante il viaggio mia madre aveva deciso di seguirci in automobile. Mentre scavalcavamo il fiume Po, un lungo camion mi era passato pericolosamente vicino, spingendomi verso il bordo del ponte. Stordito dal gas di scarico che avevo respirato e dall’adrenalina che mi aveva percorso il corpo, avevo deciso di fermarmi. Caricata la bicicletta nel portabagagli, mi ero quindi limitato a seguire mio nonno da dietro il parabrezza, vergognandomi in silenzio per la mia debolezza.

L’infanzia ad Ariano nel Polesine doveva avergli certo insegnato l’importanza di sopportare le difficoltà. Nato il 29 marzo 1921, lo accolse una terra povera e paludosa, infestata dalla malaria, che in quelle aree rimase endemica fino alla bonifica integrale degli anni ‘20 e ‘30. La famiglia era modesta e piuttosto numerosa: le sorelle Gabriella e Raffaella, che sarebbe morta di malattia a 18 anni, ed il fratello Enzo, futuro prigioniero degli inglesi in India dopo uno scontro in Africa, ne condividevano lo spazio domestico. La madre Norina, casalinga, si occupava di loro, mentre il padre Luigi lavorava come ufficiale idraulico presso il genio civile, incaricato di monitorare la sezione locale del Po di Goro.

La semplice ma dignitosa vita familiare offriva un confortevole riparo ai fatti di sangue in cui ribolliva il Polesine e che stavano contribuendo all’avvento del regime fascista.

La strisciante guerra civile che avrebbe spianato la strada a Mussolini, e che avrebbe lasciato sul campo centinaia di vittime, era infatti già in atto. Pochi giorni prima della nascita di mio nonno, le squadre fasciste avevano teso un agguato a Ermenegildo Fonsatti, il sindaco socialista di Ariano. Venne picchiato selvaggiamente e lasciato agonizzante e sanguinante sul terreno. Morirà dopo un’agonia di due mesi per le ferite riportate.

Questo era il metodo squadrista. L’imboscata notturna, quando l’oscurità serve gli incubi più profondi, in dieci, quindici, venti contro uno, bastone in mano e pugnale alla cintura. L’assalto mirato casa per casa ai dirigenti socialisti, che venivano picchiati, rapiti o uccisi di fronte alle loro famiglie, tra le grida delle mogli e i pianti dei figli. La sistematica distruzioni delle sedi dei giornali socialisti, delle cooperative e delle organizzazioni sindacali. Il tutto con la complicità dei proprietari terrieri e degli industriali, che indicavano i bersagli con precisione chirurgica, per togliere di mezzo chiunque fosse in grado di alimentare e dirigere la protesta di operai e lavoratori agricoli.

Protesta che negli anni immediatamente successivi la prima guerra mondiale aveva assunto proporzioni sempre più allarmanti per il ceto medio italiano. La rivoluzione russa aveva avuto successo ed era fonte d’ispirazione, un nuovo futuro sembrava possibile, gli scioperi e le occupazioni delle fabbriche si moltiplicavano e l’ordine sociale sembrava definitivamente sovvertito. Un brivido rosso correva lungo la spina dorsale dell’Italia: la rivoluzione pareva una possibilità concreta, che lo stato non sembrava in grado di evitare. Nell’ottobre del 1919, il programma del partito socialista dichiarava apertamente che “il proletariato dovrà ricorrere all’uso della violenza (…) per la conquista dei poteri e per il consolidamento delle conquiste rivoluzionarie (…), instaurando così il regime transitorio della dittatura di tutto il proletariato”. E nel settembre del 1920 il convegno provinciale socialista di Ferrara ribadiva che il partito doveva “paralizzare tutti i poteri, tutti i congegni statali borghesi, onde rendere (…) agevole la rivoluzione e lo stabilirsi della dittatura del proletariato”.

Il moltiplicarsi di simili minacce seminò il panico. L’apparente debolezza dello stato ed il crescente terrore del bolscevismo crearono le condizioni ideali per la nascita del fascismo. Le camicie nere si sostituirono quindi alla polizia e iniziarono a fare, con metodica brutalità, il lavoro necessario per soffocare qualsiasi intento rivoluzionario. Non a caso lo squadrismo fu tipico dell’Italia settentrionale, dove maggiori erano gli interessi economici ed il desiderio di fermare i rossi a tutti i costi. Con la pia benedizione della Chiesa, irriducibilmente schierata contro gli atei senza dio della sinistra.

La terra ostile del Polesine si trovò al crocevia di questi scontri.

Giacomo Matteotti nacque nel 1885 a Fratta Polesine, un minuscolo paese perso nella campagna padana ma divenuto famoso per la splendida Villa Badoer del Palladio e per aver dato i natali ai carbonari della Fratta, un’associazione segreta d’inizio ’800 nata per contrastare la dominazione austriaca.

Matteotti era un uomo elegante, magro e dagli occhi dolci. Eletto nelle file del partito socialista nel 1919, riversò sul parlamento italiano la sua prima dettagliata denuncia delle violenze fasciste proprio nel marzo del 1921, quando mio nonno nasceva. Ma la replica al suo intervento venne da una direzione inaspettata. A prendere la parola fu un suo coetaneo, ex compagno di classe al liceo classico Celio di Rovigo ed unico cattolico eletto per il partito popolare di Don Sturzo nel collegio di Ferrara e Rovigo. Un amico che Matteotti aveva in passato salvato da una bastonatura di contadini socialisti nel Polesine, a Lendinara. Il deputato Umberto Merlin, cui la città di Rovigo dedicherà una piazza del centro storico decorata da un’ampia fontana, prese la parola e ricordò all’emiciclo che prima dei morti dei fascisti ci si sarebbe dovuti occupare dei morti dei socialisti.

Gli applausi dell’aula gelarono Matteotti. Ma il suo appello cadde nel vuoto solo all’interno del parlamento. Fuori non fu dimenticato.

Qualche giorno dopo Matteotti si era recato in visita a Castelguglielmo, accompagnato dal sindaco di Pincara. Altre due cittadine del Polesine. Questa volta però, i fascisti, desiderosi di pareggiare i conti, lo stavano aspettando. Caricatolo su un camion, lo rapirono per diverse ore scorrazzando attraverso la campagna e lo abbandonarono poi a notte fonda presso Lendinara. Furono ore lunghe una vita. Nessuno sa esattamente cosa successe, ma probabilmente uno degli aguzzini decise di lavorare di fantasia ed usare il manganello in modo diverso. Nei giorni successivi si iniziò infatti a sbeffeggiare Matteotti nei bordelli della zona. Il Matteotti divenne un servizio ampiamente richiesto alle ragazze, tra grasse risate e pacche sulle spalle. Un’umiliazione più bruciante della punizione fisica.

Mentre Matteotti affrontava a viso aperto il crescente pericolo del fascismo, la sinistra italiana, dalle vette registrate solo qualche mese prima, iniziò un’implosione la cui rapidità ha dell’incredibile.

Nel 1921, il partito socialista si era scisso a Livorno, dando vita al partito comunista. L’anno dopo, pochi giorni prima della marcia su Roma di Mussolini, il XIX Congresso del Partito socialista aveva espulso i riformisti di Filippo Turati, colpevoli di aver considerato la creazione di un nuovo governo Giolitti in coalizione coi popolari per isolare i fascisti. Quando Turati si recò dal re per una tornata di consultazioni, Togliatti, guida storica del PCI, lo fulminò dalle pagine de L’Ordine Nuovo, disconoscendolo come “un cadavere di meno da trascinare dietro per l’avvenire”.

Al IV congresso dell’internazionale comunista a Mosca, a fine ottobre 1922, i bolscevichi russi e Trockij in persona, in un clima di panico crescente, cercarono di far ragionare i rappresentanti delle varie anime della sinistra italiana, suggerendo la creazione di un fronte unico antifascista. Fu tutto inutile. Per i massimalisti democrazia e fascismo, evidentemente, erano la stessa cosa. La dinamica della sinistra era ormai avvitata in una fuga fratricida verso una purezza impossibile, sorda a qualsiasi allarme, cieca a qualsiasi pericolo, per quanto tangibile ed imminente.

Nel frattempo, nel dicembre 1921, il segretario del partito nazionale fascista Michele Bianchi aveva potuto scrivere impunito sul Popolo d’Italia che sezioni di partito e squadre di combattimento erano un insieme inscindibile. Dopo la palese creazione di una milizia alternativa alle forze dell’ordine e dell’esercito, i responsabili avrebbero dovuto essere arrestati. Ma le istituzioni italiane erano un baluardo ormai sguarnito, smembrato nella lotta intestina di troppe fazioni, guidato da un re immobile e stordito dalla crescente violenza fascista.

E così la marcia su Roma ebbe successo. Lo stato era sfinito, la maggioranza degli italiani pure e molti non tardarono a saltare sul carro del vincitore. La fila di coloro che si scappellarono per ingraziarsi il Duce, o quanto meno per non inimicarselo, è imbarazzante. Il filosofo Benedetto Croce lo applaudì al teatro San Carlo di Napoli, quando Mussolini dichiarò di voler prendere il potere senza passare dalla porta di servizio. Pirandello salì a Palazzo Chigi ad omaggiarlo, prese la tessera del partito fascista e dichiarò, intervistato, di aver “sempre avuta per lui una grandissima ammirazione”. Ungaretti gli chiese una prefazione per la sua massima opera poetica Il porto sepolto. Il re Vittorio Emanuele III gli assegnò il collare dell’Ordine supremo della Santissima Annunziata, la massima onorificenza di Casa Savoia. Come mosche sul letame.

Nello sbracamento dilagante, la sinistra divenne sempre più incapace di opporsi al regime. Alcuni suoi esponenti erano riluttanti a farlo perché’ coltivavano ancora la speranza che il Duce, ex socialista, avrebbe poi agito da protettore dei lavoratori. Ma c’è un momento, nella politica come nella vita, in cui continuare ad essere comprensivi ed accomodanti cessa d’essere una virtu’ e diventa una scusa per l’irresponsabilità.

L’unico a non abbassare il capo e a non perdere la fermezza, nonostante l’isolamento, rimase Matteotti.

Alle elezioni del 1924 il partito fascista prese il 64,9% dei voti. Un plebiscito soprattutto nel centro-sud, dato che gli operai del nord restarono fedeli alle sinistre, con grande cruccio di Mussolini. Il parlamento divenne un mare nero. Un’oscurità che, un mese e mezzo dopo le elezioni, Matteotti sfidò apertamente. Dicendo un’ovvietà. E cioè che le votazioni non erano state libere, che nessun elettore aveva potuto decidere con la sua volontà, che la tornata elettorale era stata inquinata dalla presenza attiva di una milizia armata sul territorio e che vi erano stati brogli. Il discorso, che si sarebbe potuto concludere in meno di un’ora, ne durò quattro, perché’ venne ripetutamente interrotto da fischi, minacce e urla rabbiose. Il presidente dell’assemblea, Alfredo Rocco, nel tentativo di ristabilire l’ordine, si ritrovò a consigliare prudenza a Matteotti, quasi prevedendo le conseguenze di quella sessione.

Nulla infatti è più minaccioso della verità. E del resto Matteotti aveva già messo in conto quel che sarebbe successo. Concluso il discorso si sedette e, rivolto verso il suo compagno di banco, disse: “Il mio discorso l’ho fatto. Ora voi preparatemi l’orazione funebre”.

Mussolini era livido. Se pubblicamente mantenne una narrativa ed un approccio accomodante, nel privato si rivolse immediatamente alla polizia segreta costituita qualche mese prima, la Ceka fascista. Il nome derivava dalla polizia segreta russa, la Ceka per l’appunto, cui Lenin aveva autorizzato l’uso della violenza per difendere la costituzione dello stato comunista.

Qualche giorno dopo Matteotti venne quindi prelevato mentre si dirigeva dal suo appartamento romano verso Montecitorio e caricato forzosamente su una Lancia Lambda. Questa volta però, forse memore del precedente rapimento, decise di lottare. La colluttazione all’interno dell’auto durò a lungo, quattro contro uno, con Matteotti che nonostante i colpi ricevuti si ostinava ad opporre resistenza. Incapaci di tenerlo fermo, i suoi rapitori finirono per accoltellarlo. Matteotti morì diverso tempo dopo, lordando l’auto di tutti i liquidi corporei dell’agonia. Il giornalista Filippo Filippelli, che aveva fornito la Lancia ai sequestratori, chiese semplicemente che fosse ripulita, constatando con un mezzo sorriso che Matteotti aveva chiaramente avuto una “crisi viscerale”.

Quando il corpo venne ritrovato e la notizia dell’assassinio si sparse, il fascismo parve vacillare. L’inchiesta che ne seguì generò un affannato scaricabarile all’interno del partito fascista e un’ondata di sdegno ed orrore percorse l’Italia. Mussolini fu costretto a riconsiderare le sue apparizioni pubbliche, mentre i parlamentari dell’opposizione decisero di disertare i lavori parlamentari. Per un lungo momento, la possibilità di far cadere il governo parve concreta. Ma Vittorio Emanuele III non chiese le dimissioni del Duce e nessun segno decisivo giunse dall’opposizione, che restò sterile, divisa e intimorita dalle possibili ritorsioni fasciste.

Alla fine, Mussolini decise di uscire dall’impasse con un bluff spudorato. All’inizio del 1925, si presentò in Parlamento ed urlò ai presenti che “la Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del re e di tradurli dinanzi all’Alta corte di giustizia”. Quindi chiese se c’era qualcuno, dentro o fuori la Camera, che volesse avvalersi di questa possibilità. La domanda cadde in un silenzio stupefatto, carico di lacrime ricacciate indietro, gole strette e vergogna. Un grido sarebbe bastato, ma non restò che il rimbombo cupo dell’aula.

Mussolini sopravvisse dunque a sé stesso. Alzando nuovamente la voce si prese la responsabilità politica degli avvenimenti, vomitando il suo orgoglio di essere capo del fascismo, quand’anche questo fosse stato un’associazione a delinquere. Uno schiaffo accolto dagli applausi, che segnò il destino dell’Italia.

Questi anni tanto tumultuosi furono tuttavia per mio nonno gli unici carichi dell’ingenuità azzurra dell’infanzia, dove non c’è spazio né comprensione per il potere e le sue dinamiche di forza. Quello che l’avrebbe atteso dopo invece, sarebbe stato un brusco risveglio in un mondo allucinato che precipitava rapido verso l’inferno, in cui la preparazione alla violenza sarebbe stata metodica e costante, come un’amara medicina da ingoiare fino ad abituare un corpo recalcitrante.

La prova finale del percorso sarebbe stata quella del fuoco e della guerra.